안녕하세요.

"쉽고 재밌는 사주, 초코명리(초코서당)"의

에디터 초명입니다.

명리학을 공부하는 분들이라면, 다들 음양오행론에 대해서만큼은 익숙하실 텐데요.

오늘은 "천왕성과 해왕성, 명왕성이 좀 더 일찍 발견됐다면, 음양오행론(陰陽五行論)이 아니라 음양칠행론(陰陽七行論)이나 음양팔행론(陰陽八行論)이 되지 않았을까?" 라는 주제로 포스팅을 작성해보려 합니다.

일단 결론부터 말씀드리자면,

그럴 가능성이 아예 없는 것은 아니지만,

그 가능성이 그리 높진 않다고 말씀드리고 싶습니다.

음양오행론은 자연의 변화 과정이나 세상 만물의 작용 원리를 관찰하며 탄생한 이론이지,

단순히 목성, 화성, 토성, 금성, 수성을 보고, 거기에 끼워맞춰 만들어낸 이론이 아니기 때문이죠.

-글의 순서-

1. 음양오행론의 기본 개념

2. 음양 사행에서 오행으로의 발전 과정

3. 금화교역의 의미

4. 토성이 추가된 이유는?

5. 음양오행론이 등장하기 전부터 존재했던 명리학의 간지

1. 음양오행론이란?

음양오행론은 동양 철학의 근간을 이루는 기본 개념으로, 음양(陰陽)과 오행(五行)을 결합하여 자연의 변화와 조화를 설명하는 이론입니다.

음양(陰陽)은 우주 만물을 이루는, 서로 대립하면서도 조화를 이루며 변화를 만들어내는 기운으로 봤죠.

☯ 음(陰): 어둠, 차가움, 정적, 하강, 여성적인 기운

☯ 양(陽): 밝음, 뜨거움, 활동, 상승, 남성적인 기운

음양은 서로 독립적으로 존재하는 것이 아니라, 상대적인 개념이며, 서로 변화하고 균형을 이루려는 속성을 가지고 있습니다.

옛날 선인들은 태양과 달이 뜨고 지며, 낮과 밤이 변화하는 현상을 오래 관찰해왔습니다. 이 역시 음양의 개념을 확립하는 근간이 되었죠.

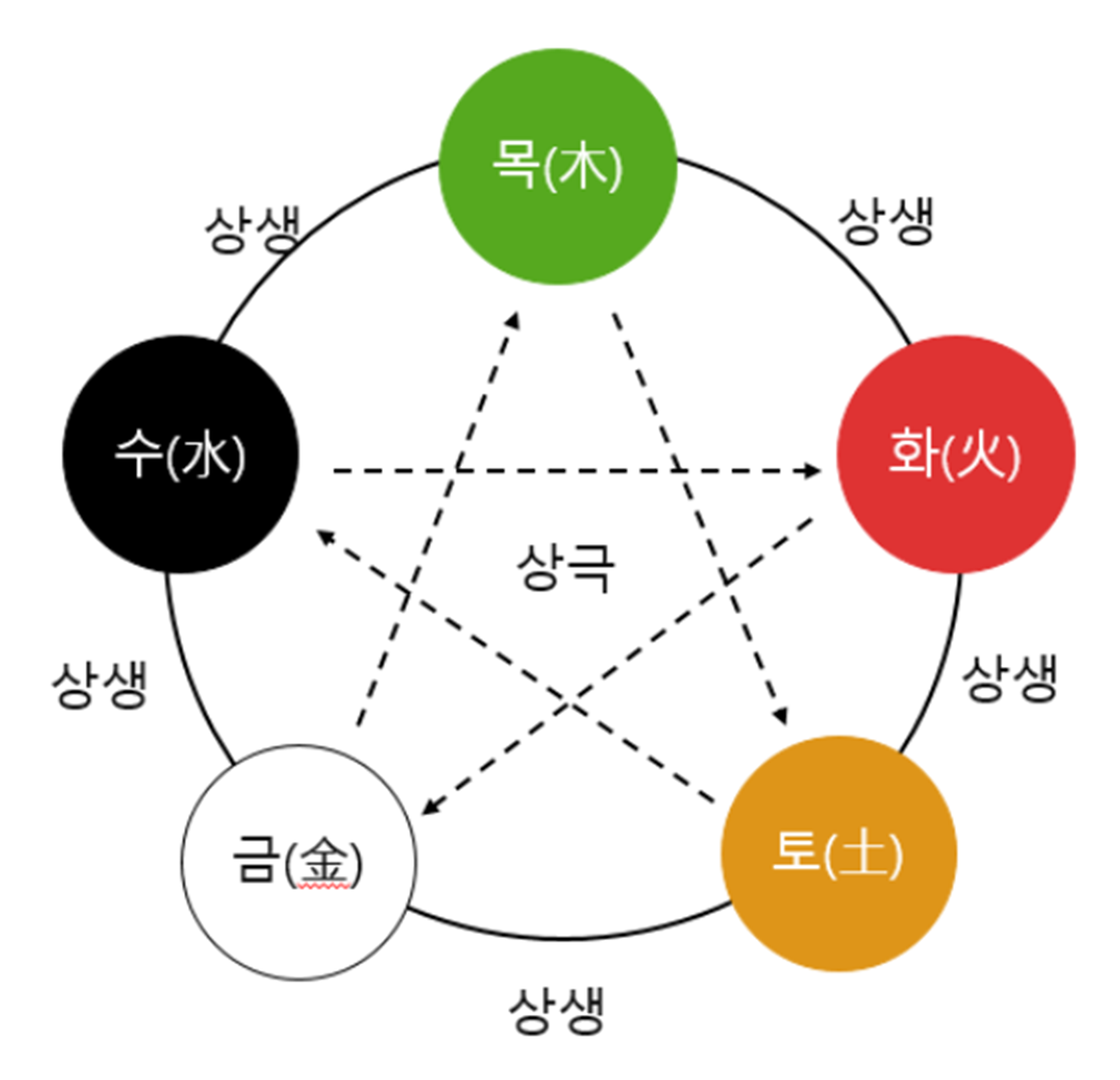

음양의 개념에서 확대된 게 바로 오행입니다. 동양에서 오행은 자연의 기본적인 다섯 가지 요소인 목(木), 화(火), 토(土), 금(金), 수(水)로 이루어져 있고, 이들이 상호 작용하면서 세상의 모든 변화가 일어난다고 봅니다.

▣오행의 특징 및 성질

| 🌳 목(木) | 생장, 발전, 봄, 동쪽, 푸른색 |

| 🔥 화(火) | 열정, 확장, 여름, 남쪽, 붉은색 |

| 🟤 토(土) | 균형, 조화, 변화, 중앙, 노란색 |

| 💎 금(金) | 수렴, 결실, 가을, 서쪽, 흰색 |

| 💧 수(水) | 저장, 생명력, 겨울, 북쪽, 검은색 |

여기에서 중요한 것은,

사실 목화토금수 오행이 단순한 물질이 아니라, 운동의 속성을 나타내는 개념이라는 사실입니다.

그래서 다섯가지 요소를,

다섯 가지 운동성이라는 뜻으로 오행(五行)이라고 표기하는 것입니다.

목 오행은 만물이 싹을 트고 성장하는 봄의 운동성을,

화 오행은 태양은 뜨거운 열기를 내뿜고, 만물은 최고조로 성장하는 여름의 운동성을,

금 오행은 태양의 열기는 조금씩 식어가고, 만물이 결실을 맺는 가을의 운동성을,

수 오행은 날씨가 추워지며, 생명의 활동력이 점점 멈추는 겨울의 운동성을 나타내죠.

보통 사주명리학을 공부하시는 분들이 목 오행은 나무, 화 오행은 불, 금 오행은 금속, 바위, 수 오행은 물로 배우곤 합니다. 하지만, 목 오행은 나무가 아니며, 화 오행은 불이 아닙니다. 금 오행은 바위나 금속이 아니고, 수 오행 역시 물이라고 볼 수 없습니다.

그렇다면 왜 많은 분들이 목 오행을 나무라고 설명할까요? 봄이라는 계절이 가지고 있는 운동의 속성을 가장 잘 표현하고 있는 것이 나무다 보니, 목 오행을 나무라고 설명하고 있을 뿐입니다.

목 오행을 나무라고만 생각해버리면, 사실 목 오행이 가진 운동성을 제대로 이해하기 힘들 수도 있다고 봅니다. 이는 선후개념이 뒤바뀐 표현이기 때문이죠.

그러니까 정리하면,

나무를 보고 목 오행을 생각한 게 아니고, 목성을 보고 목 오행의 개념을 만들어낸 것 역시 아니라는 뜻입니다.

2. 음양 사행에서 오행으로의 발전과정

제가 위에서 목 오행은 계절로 봄, 화 오행은 여름, 금 오행은 가을, 수 오행은 겨울의 계절적 속성이나 운동성을 나타내는 개념이라고 했는데요.

그럼 토 오행은 무엇을 나타낼까요?

토 오행은 환절기, 간절기를 나타냅니다.

사실, 고대 중국에서는 처음에 음양 개념을 창안한 후, 이를 자연 현상을 설명하는 기초 원리로 설명했습니다.

이후 음양이론의 개념이 확장되어, 네 가지 요소인 사행(四行) 체제가 대두되었는데요. 이게 위에서 설명한, 목 오행, 화 오행, 금 오행, 수 오행입니다.

여기에는 아직 토(土) 오행이 포함되지 않았었죠.

하지만, 춘추전국시대(기원전 8세기 ~ 3세기) 무렵, 제자백가 중 음양가(陰陽家)라는 학파가 처음으로 오행론을 주장하기에 이릅니다.

음양가를 대표하는 학자는 추연(鄒衍)인데요. 그의 음양오행론은 당시 자연의 변화 현상만을 설명하려는 자연철학에 그치지 않고, 정치이론이나 천문학, 역법, 명리학 등 여러 분야에도 영향을 미쳤습니다.

당시 오행론을 정치철학으로까지 발전시켰다 보니, 오덕종시설(五德終始說)이라고 하여 왕조의 흥망성쇠 역시 오행의 원리에 따라 이루어진다고 설명하기도 했답니다.

어찌됐건,

오행론의 핵심은 상생(相生)과 상극(相剋) 관계를 개념으로 형상화했다는 것입니다.

목생화(木生火), 화생토(火生土), 토생금(土生金), 금생수(金生水), 수생목(水生木)의 상생(相生) 관계에서 나아가, 목극토(木剋土), 토극수(土剋水), 수극화(水剋火), 화극금(火剋金), 금극목(金剋木)처럼 상극(相剋) 관계로도 오행체계를 설명할 수 있게 됐다는 점에서 큰 의미가 있습니다.

비로서 봄, 여름, 가을, 겨울의 관계를 생과 극의 관계로 완벽하게 풀어낼 수 있게 됐기 때문이죠.

그런데 음양사행론으로는, 계절의 변화를 설명하는데 한계가 있었습니다.

무슨 이유 때문일까요?

목생화(木生火)의 개념처럼 봄의 기운은 여름으로 흘러가고, 금생수(金生水)의 개념처럼 가을의 기운은 겨울로 흘러갑니다.

금극목(金剋木)의 개념처럼, 봄의 기운과 가을의 기운은 대립합니다. 수극화(水剋火)의 개념처럼 여름의 기운과 겨울의 기운이 대립하죠.

그러나 음양사행론의 개념만 있던 시기에는, 여름에서 가을로 기운이 넘어가는 것을 설명하기 어려웠습니다. 화가 금을 극하는 것은 가능하지만, 화가 금을 생한다고 할 수는 없었기 때문이죠.

3. 금화교역(金火交易)의 의미는?

사실, 여름에서 가을로의 변화가 중요한 이유는 봄, 여름의 양기가 가을, 겨울이라는 음기로 변환되는 시점이기 때문입니다.

하지만 여름에서 가을로 기운이 넘어가는 것을 설명하기 어려웠다 보니,

여기에서 금화교역(金火交易)이라는 말이 탄생하게 됩니다.

화(火)는 금(金)을 녹이고, 금(金)은 화(火)에 의해 제련된다는 뜻인데요. 보통 천간의 경금(庚)이 정화(丁)를 만나면 아름답게 제련되어 가치가 빛난다는 뜻으로 쓰입니다.

하지만 금화교역이라는 말이 처음 등장했을 때는 여름(火)에서 가을(金)로 넘어가는 과정이 자연스럽지 않아 충돌과 어려움이 많다는 의미로 쓰였습니다.

여름은 태양이 강하고 열기가 넘치는 계절인데, 가을로 넘어가며 갑자기 기온이 떨어지니, 이러한 과정이 점진적이지 않거나, 조화롭지 않다고 본 것이죠.

당시 주역의 체계는 세상을 음양이라고 하는 이분법적 관점으로 설명하고 있었고, 이러한 체계를 발전시켜 64괘를 만들어내게 됩니다.

하지만, 이러한 이진법적 체계는 무언가를 둘로 나누거나, 합치는 건 가능했지만, 생과 극의 관점에서 계절의 순환을 완벽하게 설명하기에는 한계가 있었습니다.

춘추전국시대에 등장한 음양가는 기존 사행의 개념에 토 오행의 속성을 추가하여, 우리가 아는 오행론을 만들어내게 됩니다.

중재, 중화의 개념으로써 여름에서 가을로 넘어가는 시기에 토 오행이 환절기, 간절기의 역할을 하는 것으로 해석했죠. 오행이 등장하며 일년이라는 시간을 봄, 여름, 환절기, 가을, 겨울이라는 다섯 개의 시간 대로 나눌 수 있게 된 것입니다.

생의 대상은 바로 다음 단계의 계절이며, 극의 대상은 두 단계 앞의 계절을 대상으로 합니다. 목을 예로 들면, 목은 화를 생하지만, 두 단계 앞의 속성인 토를 극하죠.

음양가는 목, 화, 금, 수 오행만 존재하던 기존의 사행체계에 토 오행의 개념을 도입했습니다. 이로써 홀수 체계를 활용하여, 복잡하고 미묘한 자연의 변화 양상을 더욱 정밀하게 설명할 수 있게 되었죠.

이 부분이 바로 음양가의 사상적 업적이 아닐까 싶습니다.

4. 토성이 추가된 이유는?

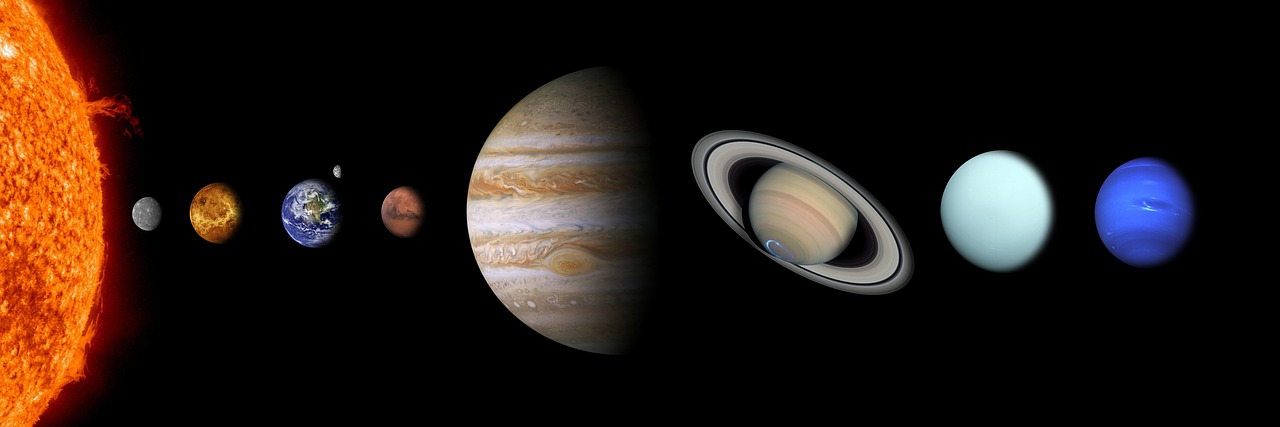

목성, 화성, 토성, 금성, 수성은 고대 중국, 바빌로니아, 그리스, 이집트 등에서 이미 관측되고 기록된 행성들입니다. 인류가 하늘을 관측한 이래로 언제나 인식하고 있던 존재들이죠.

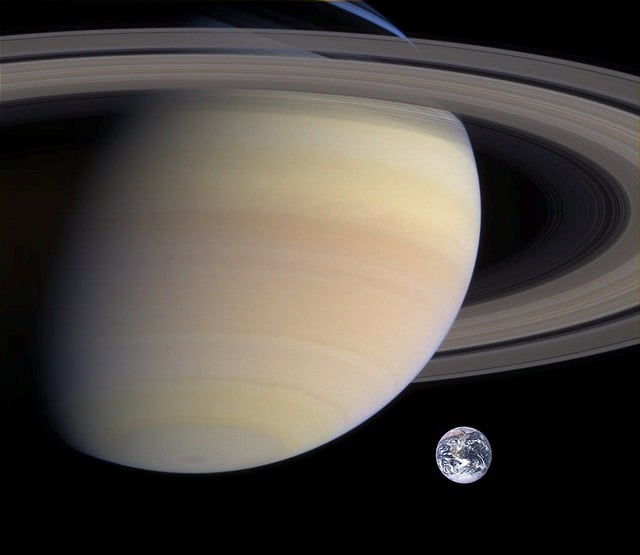

물론 이 행성들 중 지구에서 가장 멀리 떨어진 행성은 토성입니다.

그렇다 보니, 토 오행의 개념을 발견하고 오행체계에 편입시킬 때, 어쩌면 지구에서 가장 멀리 떨어진 토성(土星)을 마지막으로 상징화시킨 것일 수도 있겠다는 생각을 해보았습니다.

만약, 천왕성과 해왕성, 명왕성이 고대에서도 눈으로 관측 가능했다면 어땠을까요?

음양사행론이 음양오행론으로 발전된 후,

어쩌면 음양칠행론, 또는 음양팔행론으로 확장될 수도 있지 않았을까요?

저는 만약 그러했다면,

동양철학과 사상의 틀이 조금은 달라졌을 수도 있지 않았을까 하는 흥미로운 상상을 해보게 됐습니다.

오행론이 형성된 것은 천문학적 관측의 한계 때문이었을 수도 있다는 주장을 일부 감안한다면 말이죠.

물론, 저는 그럴 가능성이 그리 높진 않다고 봅니다.

음양오행론은 관측 가능한 천체를 기반으로 형성된 개념이 아니기 때문이죠.

춘추전국시대를 전후로 음양사행론은 음양오행론으로 확장, 발전하게 되었습니다.

음양론은 주역의 괘를 64괘로 발전시켰고, 나아가

노자, 장자의 도가사상이나, 공자, 맹자, 동중서의 유가사상, 한비자의 법가, 묵자의 묵가사상 등 여러 사상에도 근본 원리로 작용했습니다.

현재 음양사행론을 쓰지 않고, 음양오행론을 동양 철학의 사상적 근간으로 여기는 이유는, 자연의 변화 양상을 오행으로 놓고 볼 때 더욱 체계적으로 설명할 수 있기 때문입니다.

5. 음양오행론의 등장 이전부터 존재했던 명리학의 간지

사주명리학을 공부하는 많은 분들이,

음양오행론이 탄생한 후 천간, 지지가 만들어졌다고 생각하시는데요.

전혀 그렇지 않습니다.

천간(天干)과 지지(地支)는 원래 고대 중국의 천문학과 역법(曆法)에서 유래한 기호입니다.

고대 중국의 하, 상, 주 시대에 이미 갑골문을 통해 밝혀진 것처럼, 10개의 천간, 12개의 지지는 음양사상과는 별도로 계절의 순환 주기를 나타내는 기호 체계로 사용되기 시작했습니다.

십간(天干)과 십이지(地支)를 조합하여 60갑자 체계를 만든 후, 이를 천문학과 역법(달력)에서 사용하기 시작했죠.

10(천간) × 12(지지) = 60개의 순환 주기가 만들어지잖아요?

하지만, 천간, 지지는 당시 인간의 운명이나 이를 해석하기 위한 기호로 사용되진 않았습니다.

그러다 전국시대에 음양오행설이 등장하고, 이때부터 천간과 지지가 오행과 결합되기 시작합니다. 예를 들면 우리가 아는 것처럼 갑(甲)과 을(乙)은 목(木), 병(丙)과 정(丁)은 화(火)에 배속되었고, 나아가 갑은 양목, 을은 음목, 병은 양화, 정은 음화로 해석하게 됐죠.

지지도 역시 이때부터 음양오행과 연결되며 더욱 풍부한 뜻을 담게 됐습니다.

이후 당나라 때부터는 인간의 탄생 연도를 나타내는 띠를 중심으로 인간의 운명을 살피게 되었습니다. 본격적인 사주명리학의 체계가 이때부터 시작되었다고 보는 것이죠.

정리하면, 간지는 원래 독립적으로 발전했지만, 전국시대 이후 음양오행론과 결합하면서 사주명리학으로 발전하게 된 것입니다.

6. 글을 끝맺으며

만약 명왕성, 해왕성, 천왕성이 고대에서도 관측이 가능했다면, 당시까지 사상적 근간을 이루고 있던 음양오행론이 음양칠행론, 또는 음양팔행론으로 확장 발전했을 수도 있다고 봅니다. 나아가 우리가 날을 표기할 때 쓰는 요일의 명칭도 조금은 바뀌었을 수도 있겠다 싶네요.

물론, 개인적으로 그 가능성을 높게 보진 않음에도 불구하고 말이죠.

그것과는 별개로, 사주명리학에서 우리가 사용하고 있는 간지는 어떤 뜻을 담게 되었을까, 하는 재미있는 상상도 해보게 됩니다.

물론, 음양오행론이 동양사상의 근간을 이루다가, 음양칠행론, 음양팔행론을 주장하는 학파와 대립하며 또 다른 형식으로 발전했을 수도 있고, 음양칠행론, 음양팔행론은 소수 학파의 의견으로 발전하다 역사 속에서 사라졌을 수도 있습니다.

그렇다면 명왕성, 해왕성, 천왕성의 발견과는 별개로, 음양오행론이 여전히 현재처럼 동양 사상의 근간을 이루고 있을 수도 있겠죠.

역사에 '만약'이라는 질문을 던지는 건, 늘 저를 흥미롭게 합니다.

역사는 한 가지 길로만 나아간 듯 보이지만, 사실 여러 가능성 중 하나가 현실이 되었기 때문이죠.

조금 뜬금없지만,

만약 몽골이 고려를 완전히 정복했다면 지금의 대한민국은 없었을 것입니다. 이순신 장군이 한산대첩에서 패배했다면 조선이 일본의 식민지가 됐을 거구요. 2차 세계대전에서 독일이 승리했다면 지금의 세계 지도는 완전히 달라졌겠죠.

천왕성은 맨눈으로는 매우 희미하게 보여서 오랫동안 별로 오인되었습니다. 별은 스스로 빛을 내는 천체고, 행성은 스스로 빛을 내지 않습니다. 대신, 태양의 빛을 반사하여 빛나는 것처럼 보일 뿐입니다. 게다가 행성은 일정한 궤도로 별(태양)을 돕니다.

1781년 영국의 천문학자 '윌리엄 허셜'은 망원경을 사용해 처음으로 천왕성을 관측한 후, 궤도를 분석하여 태양을 도는 행성임을 밝혀냅니다.

명왕성은 비교적 근대인 1930년에 미국의 천문학자 '클라이드 톰보'에 의해 밝혀진 행성입니다. 물론, 06년도 행성에서 왜소행성으로 강등되긴 했지만요.

이런 천왕성이나 해왕성이, 나아가 명왕성이 고대 중국에서도 맨눈으로 관측됐다면,

지금의 음양오행론이나 사주명리학은 어떻게 발전되었을까요?

정답은 잘 모르겠지만,

역사 속에서 이미 결정된 결과만을 바라보기 보다, 그 이면에 존재했던 수 많은 가능성을 탐구하고, 그것이 지금의 우리에게 어떤 의미를 가지는지를 진지하게 고민해보는 시간이 되었으면 합니다.

오늘도 저와 함께 사주명리를 공부하고 계신 모든 도반들께 깊이 감사드립니다.

혹시라도 글에 오타가 있거나, 잘못된 부분이 있을 경우 댓글로 남겨주시면 수정하도록 하겠습니다.

지금까지,

"쉽고 재미있는 사주, 초코명리"의

에디터 초명이었습니다.

☑️초코명리와 함께 선을 쌓고, 함께 좋은 일을 하는 방법에 대해 안내드립니다.

초코명리는 후원금을 모아 결식아동을 후원하고 있습니다.

제가 쓴 글이 도움이 되셨다면, 작은 정성이나마 모아 주시면 감사하겠습니다.

후원내역과 기부명세서는 유튜브 영상을 통해 공개할 예정입니다.

'초코명리' 후원 계좌: 카카오뱅크 3333-28-5522125 (나*완)

*기부에 동참하는 방법에 대한 자세한 안내 입니다.

초코명리(초코서당) 후원 방법 안내(Feat: 꿈베이커리)

안녕하세요. "쉽고 재밌는 사주, 초코명리(초코서당)"의에디터 초명입니다. 오늘은 초코명리(초코서당)의 후원과 관련된 글을 포스팅하려 합니다. 1. 들어가며(함께 기부금을 모으게 된 이

wany26.tistory.com

'음양, 오행' 카테고리의 다른 글

| 금생수(金生水), 금이 수를 생한다는 말은 무슨 뜻일까? (Feat: 금수쌍청, 금백수청) (0) | 2021.11.12 |

|---|---|

| 음양오행 수(水)의 특징 (5) | 2021.11.09 |

| 음양오행 금(金)의 특징 (6) | 2021.11.02 |

| 음양오행 토(土)의 특징 (1) | 2021.10.26 |

| 음양오행 화(火)의 특징 (2) | 2021.10.18 |